今回は久々に「IT業界用語」シリーズです!

アクセシビリティ

この言葉自体は「使いやすさ」とか「近づきやすさ」って意味なんですね。

しかしながら、Webの世界では少々解釈が異なっていて【ウェブアクセシビリティ】と呼ばれる事もあります。

Webの世界で言うアクセサビリティとは、高齢者や障害の有無にかかわらず、全ての人が簡単に利用できる様に配慮する事です。

ここでポイントになるのは「全ての人」

例えば高齢者の方は見やすいけど、一般の方が見にくい場合はアクセサビリティに優れているとは言えません。

この場合は、別な項目でご説明させていただく【ユーザビリティ】に優れているという表現を使います。

やり方は色々あるんですが、例えば以下みたいな感じですね。

・英語や流行語っぽい言葉を少なくする

・年齢関係なく解る表現をチョイスする

・文字を拡大・縮小できる仕組みを入れる

#年々老眼が進んでいる私の1コマ・・

今どきの資料って基本文字小さくない?

時代の問題ではなく年齢の問題だと思う

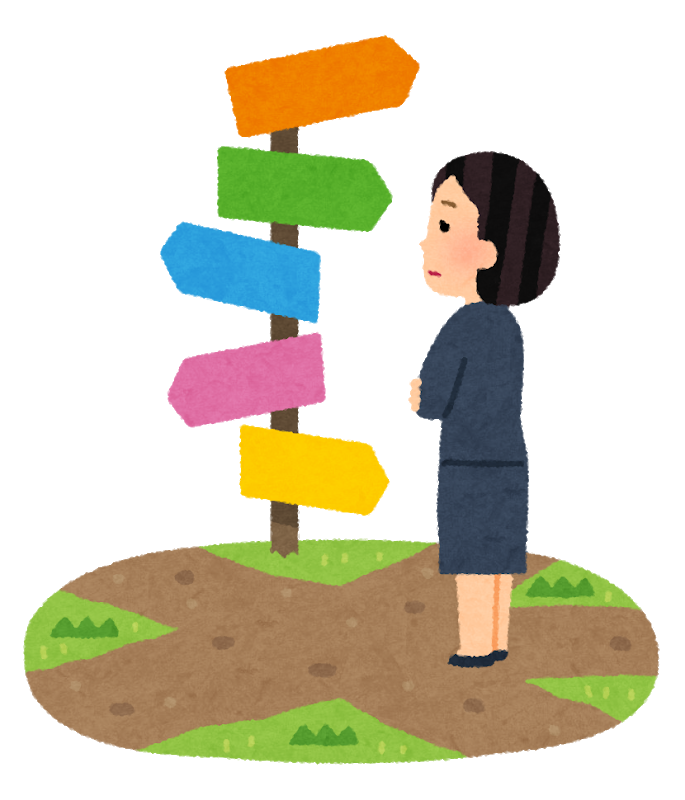

パンくずリスト

ユーザーがサイトの中で迷わないように、いま自分が階層のどの辺にいるか、目印をつける事を指します。

サイトの上の方にこういうの見た事ないですか? 「ホーム > 製品について > FAQ」

これが【パンくずリスト】と呼ばれてるもので、注意して見てみると、殆どのウェブサイトで設置されてます。

例えば「すたみな太郎」のホームページを見てみましょう。

http://t-stamina.jp/about/virtual/

このページを見ると、ホーム > すたみな太郎とは > すたみな太郎をバーチャル体験! って書いてある部分ありますよね。

このページは、「ホーム」から「スタミナ太郎とは」というページに飛んで、更にここから「すたみな太郎をバーチャル体験!」というページに飛んできた訳です。

一階層前の「すたみな太郎とは」の部分は、リンクになっていますので、そこをクリックすれば戻る事ができます。

ちなみに余談ですが、なんでこれを【パンくずリスト】と呼んでるか?なんですが

これはヘンゼルとグレーテルが、主人公の兄弟が森に入るとき、迷わない様に「通った道に目印」で【パンくず】を置いてったという話が由来だそうです。

うーん・・思うんだけど。私はあえて言います声を大にして!

もっと解りやすい、例えはなかったのかぁぁぁぁ!!

#ヘンゼルとグレーテルな一コマ

しかもこの話、目印のパンくず鳥に喰われてなかったか?

喰われて帰れなくなってるぞ

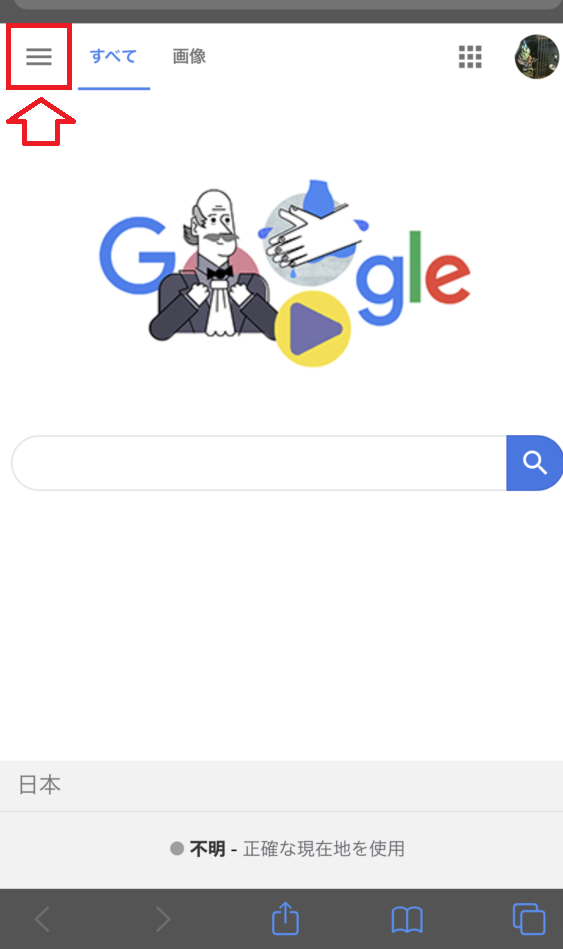

ハンバーガーメニュー

スマホでWebを見るとこんなのありません?三本線でタップするとメニューの一覧がでるやつです。

こんな画像があるって事はアンチがいるほどのレベルなんだな

ファビコン

これについては「百文は一見にしかず」なので多くは語りません。

以下の画像みたいな、タブのときに表示されたり、お気に入りに表示されたりするアイコンをファビコンと言います!

あー任天堂のやつな

この話になると必ずそれ言うおっさんいるよな

ユーザビリティ

特定のユーザーが簡単かつ直観的で、ストレスを感じずに操作できるサービスやWebサイトは「ユーザビリティが高い」なんていい方をします。

ここで重要なのは「特定ユーザー」である事です。

例えば、ひらがなをたくさん使えば、小さなお子様は読みやすいですが、大人だと違和感があります。

つまり、人によって使いやすいとか、役に立つかは変わってきますよね。

なので、ターゲットを定義したり、ペルソナを設定してから、どのようなサイトやサービスにするかを決めます。

そして設定したターゲットが使やすい、デザインや表現を使って仕様を決めていく訳です。

この部分が先に説明した【アクセシビリティ】と【ユーザビリティ】の大きく違う点です。

#某天ぷらチェーン店で見た一コマ(実話)

※このチェーン店はタブレットによるセルフオーダーを導入しています

頼んだ天丼に海老天が入ってないのはどういう事だ!

お客様こちらは野菜天丼ですので海老天は入っておりません

↑このすれちがいは、オーダーシステムのユーザービリティが悪い事が原因かも?

レンダリング

これをまともに語るには、かなりテクニカルな話になるので、初心者や非エンジニアの方は、まずは以下の様にイメージするのがお勧めです。

別な記事で、WebページはHTMLやCSSやJSの様なコードを使って構成されている事をお話しました。

でもブラウザで見ると、コードが表示されるんじゃなく、誰でも理解できるWebサイトで見えますよね。

これはブラウザの持つ「レンダリングエンジン」と呼ばれるプログラムが、人に解るような形に処理してくれてるからなんです。

つまりざっくりいうとこれが・・

レンダリングとよばれる処理なんです!

Frame?【←/↓\→+P】

それヨガフレイムな

最後に

実は、あと3用語くらい書きたかったんですが・・。1つの用語の余談が長くなってしまった為、今日はここまでにしたいと思います。

難しい言葉を山ほど浴びせられると、流れをぶったぎらない様、空気を読んでよく解らないまま、すすめてしまう事があると思います。

注意すべきは、話を強引にすすめる為であったり、相手からマウントを取る為に、あえてこの状況を作る人がいる事です。

なので、話が解らなかったとしても、最小限の確認で、大まかな部分だけでもイメージできる「慣れ」を身に着ける事が重要です。

また、そういう人を相手にしても、対応できる為の「引き出し」を増やしておく事も大事です。

内容をかみ砕かず、同意だけをして「情報の横流し」だけをやる癖がついてしまうと、具体性を見失いトラブルに発展しやすい状況に陥ります。

なので「悪い意味での空気を読む癖」に慣れてしまわない様、注意していきましょう!